尼古拉·萨莫里

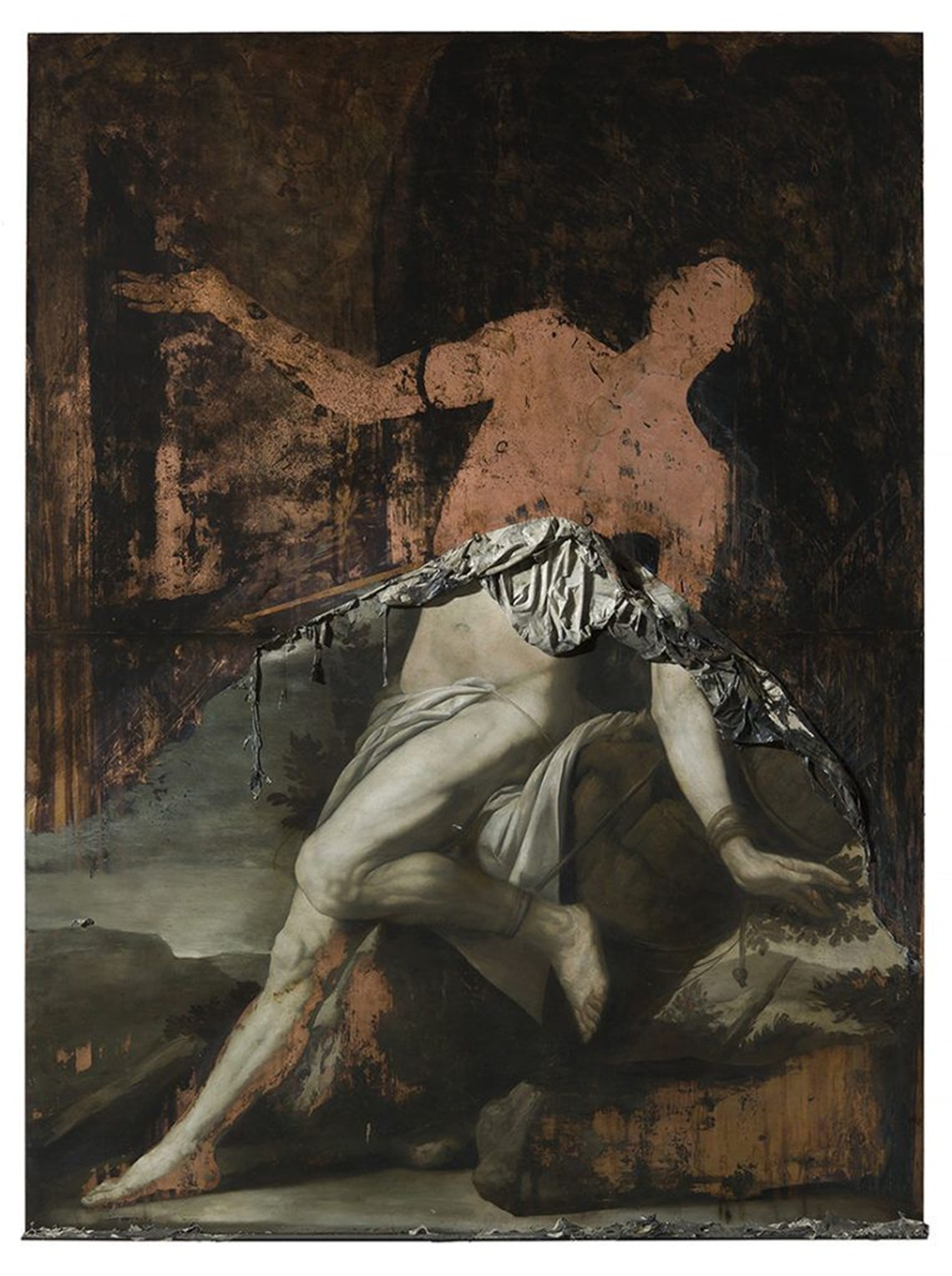

尼古拉·萨莫里(Nicola Samorì)1977 年生于意大利弗利,毕业于博洛尼亚美术学院,现工作并生活于意大利。萨莫里以对文艺复兴与巴洛克绘画传统的深入研究著称,其创作通过刮削、撕裂与物质性介入等方式,对古典图像进行结构性解构,探讨时间、身体、腐蚀与存在的不稳定性。他的作品曾在意大利、法国、英国等多地重要美术馆与机构展出,并被蓬皮杜艺术中心、阿尔贝蒂娜博物馆及博洛尼亚现代艺术博物馆等公共机构收藏,被视为当代绘画中对古典传统最具哲学深度的实践之一。

在当代艺术不断加速、图像持续增殖的语境中,绘画似乎被推向边缘——它被要求更新、转型、跨界,或为观念服务。然而尼古拉·萨莫里选择了一条看似逆行的道路:他回到欧洲绘画最古老、最严密、也最具权威性的传统之中,却在其中引入毁损、撕裂与消耗,使绘画重新成为一场关于时间、存在与不可逆性的深层实验。

本次展览围绕“崩解”“时间的伤痕”与“古典的再生”展开,不是为了呈现一条清晰的艺术史线索,而是试图构建一种逆向时间的策展逻辑:在这里,绘画不再通向完成,而是持续走向瓦解;不再确认历史,而是不断暴露其断裂。

一、崩解:作为伦理立场的破坏

萨莫里的绘画常常从高度完成的古典图像出发。这些图像并非风格化的引用,而是建立在对文艺复兴与巴洛克绘画结构、光影逻辑与人体比例的深度理解之上。正因如此,他的破坏才具有真正的指向性。

在作品中,面孔被刮除,头颅被压扁,形体被折叠或剥离。破坏并非发生在图像之外,而是精准地发生在其最具象征意义的位置。这里的崩解,不是形式实验,而是一种伦理立场:对“完整形象”“稳定身份”“历史权威”的拒绝。

萨莫里并不相信图像应当为世界提供确定性。在一个充满暴力、脆弱与不连续经验的时代,维持视觉上的完美本身便是一种虚假。通过主动施加毁损,他使绘画从装饰性与纪念性中脱身,转而直面人类经验中无法修复的部分。

二、时间的伤痕:绘画作为消耗中的存在

如果说崩解指向的是图像的否定,那么时间则是萨莫里作品中更为深层、也更为冷酷的力量。在他的创作中,时间并非被表现的主题,而是直接介入作品的现实条件。

裂纹、剥落、褶皱与模糊并不象征时间,它们本身就是时间留下的痕迹。作品似乎始终处在一种“正在发生”的状态:未完成、未稳定,也从未真正结束。绘画在这里不再是结果,而是过程;不是被观看的对象,而是正在衰变的存在。

这种对时间的理解,与线性进步的现代观念形成鲜明对立。萨莫里拒绝“发展”“演进”与“更新”的叙事,而是将绘画置于一种持续消耗的状态中——存在不是被完善的,而是被不断削减的。

在这一意义上,他的绘画更接近一种物质哲学:颜料、画布与形象共同承担着时间的重量。观看这些作品,意味着直面不可逆的损耗,也意味着承认人类经验中无法被保存的部分。

三、古典的再生:在断裂中继续书写传统

正是在毁损与消耗之中,古典传统并未终结,反而以新的方式获得延续。萨莫里的创作揭示出一个重要事实:传统并非依赖保存而存在,而是通过不断被重新书写、甚至被破坏而继续。

他并未将古典视为需要复兴的黄金时代,而是将其视为一种仍在发生的语言系统。通过对古典图像的拆解与变形,他迫使这些图像脱离原有的历史语境,进入当代关于身体、记忆与存在不稳定性的讨论之中。

在这里,“再生”并不意味着恢复完整,而是承认断裂本身即是传统的一部分。古典不再是过去,而是一种在当下持续承受压力的结构。正是这种压力,使绘画重新获得思想密度,而非仅仅成为历史的回声。

绘画作为一种抵抗时间的方式

尼古拉·萨莫里的艺术实践并未为绘画寻找新的合法性,而是通过直面绘画的脆弱性,使其重新成为一种具有存在重量的媒介。在他的作品中,毁损不是失败,而是诚实;未完成不是缺陷,而是对现实经验的回应。

本次展览并不试图给出答案,而是邀请观者进入一个持续紧绷的场域:在这里,图像无法被完全理解,历史无法被轻易继承,时间也无法被逆转。绘画因此不再提供安慰,而是成为一种提醒——提醒我们:在崩解之中继续存在,本身就是一种意义。

张鸿宾对话尼古拉·萨莫里

问:在为您Palazzo Chiericati Vicenza的展览写的一篇文章中,Achille Bonito Oliva 将您的绘画描述为“展示观看难度的过程。平面、标志、图像和颜色的叠加,产生一种特殊的凝视体验。事实上,凝视做出了一个哲学决定,向我们展示了人与周围现实之间存在问题的关系。” 是不是一种弯曲的凝视 让我们避开了事物不可逾越的正面性?

答:“弯曲的凝视”让我想起了画廊主 Emilio Mazzoli,他说:“你必须跟随曲线”;Mario Schifano 也说过类似的话。我不知道这是什么意思——我也不明白 Achille Bonito Oliva 写的是什么(他真的在谈论我吗?),但我可以告诉你我喜欢看画的侧面。并且喜欢从背面,如果允许的话。

我对青铜雕塑做同样的事情:我寻找形式的反面,然后,眼睛转向寻找不是为了被看到而创造的东西。也许这就是我为什么对揭示一幅画的内部如此感兴趣,刮掉油画的表面,并揭示应用表面的第一笔触,破坏完整性。否则,我的方法是正面的,顽固的正面,一种受对称性影响的固定性,这种对称性使古典传统的永存,从希腊小神庙到每个基督教教堂的小礼拜堂。

问:别忘了 la pittura è cosa mortale(绘画是终有一死的事情)。这是不是说你让自己远离艺术永恒的观念,或者更确切地说,远离它虚幻的永恒,而赞成对作品不可避免的退化的看法,就像所有剩下的东西一样?

答:一方面,我被它挑战我们生物学的能力所吸引,而另一方面,我对我们授予它的特权感到恼火。也许这就是我加速图像退化过程的原因:我把它们变成像干树叶或蝴蝶翅膀一样脆弱的东西,一些你必须小心翼翼的东西,这样它就不会在你眼前崩溃。

问:有很多关于您作品的描述都强调了与巴洛克风格相关的方面。但我认为巴洛克风格只是影响您作品的众多变化之一。

答:巴洛克是一个漫长的过程,油画变得有血有肉,多亏了卡拉瓦乔的经验,空间被简化了,通过细节的流失扩大了空虚。在这些黑暗的房间里,皮肤呈现出近乎淫秽的高光,因此更容易揭示我对材料的典型处理,即表面的保护,一个看起来像男孩的圣塞巴斯蒂安皮肤看起来像一个老人。

我使用形容词“更容易”并非巧合,因为我做出的许多选择都遵循轻松和懒惰的机会主义逻辑。让 15 世纪面部的皮肤不寒而栗对我来说即使不是不可能,也会困难得多,也因为我还没有深入了解混合蛋彩画及其透明胶片的奥秘。目前,我不知道除了在博物馆里欣赏它之外,该怎么办。尽管如此,正如您所说,巴洛克风格只是我作品中的探索之一,因为我并不蔑视佛兰芒绘画、风格主义者,甚至也不蔑视纯粹主义者。现代主义也强烈地渗透到我的作品中。

问:我记得群展于 2017 年在佛罗伦萨巴尔迪尼别墅举行。这次,Burri 和 Fontana 的作品与您的艺术作品进行了对话。

答:你提到的两位艺术家都已经被选中参与包括我在内的项目,用于我在2015年威尼斯双年展的空间,而 Burri 和Cretto bianco 用于 Teatro Anatomico 的 Gare de l'Est 项目2016 年的帕尔马。我的作品代表了 Fontana 的洞和 Burri 的燃烧的激进主义的倒退。在这些作品中,作者将自己推得如此接近材料,以至于失去了具象感。我有兴趣展示基督肋骨上的那些“伤口”,以明确表示伤口和伤害材料之间存在中间通道,即在不破坏偶像的情况下伤害图像。

问:你对你作品中的阴暗面有什么看法?忧郁在其中扮演什么角色?

黑暗是事物的状态,而光明只是暂时的插曲,并且会过期。奇迹和异象总是在画作中的某个时刻由一束光线代表,这并非巧合。每当您在一幅旧画中看到更多的光线时,您就可以打赌空气中弥漫着奇迹。

问:绘画是一个可以隐藏的地方,可以重新发现帮助我们摆脱平庸的阴暗面,也许还可以冥想真正的人性。你对此有何看法?

我开始画画是因为它对我来说很容易,然后一切都变得非常复杂,现在我再也无法摆脱它了。同时,我发现,对我来说,没有比滚动手机图像文件更有效地记录过去的日子的方法了。

问:这让我想起了伊塔洛·卡尔维诺的《看不见的城市》,其中触发了一系列以时间、空间和记忆为中心的主题。一个不存在的、支离破碎的时间,暗示着一种渴望,即最终要理解该做什么,以免忘记。

我与时间有一种不安的关系,一种迷恋:如果我不把它转化为某种物质,我就认为它丢失了。绘画和雕塑帮助我放慢速度并确保它安全。就是这样:艺术对我来说就是“停止时间”,一个日历,让我可以将一年、一个月、一天与图像的出现以及从工作室发布之前需要进行的缓慢工作联系起来。

问:说到日历,我会想起萨尔瓦多·达利的融化时钟和与时间灵活性相关的相对论。

艺术坚持谈论“实际”时间,好像我们的时间是唯一值得关注的时间,而我想画得好像我已经死了一个世纪,没有任何将我粘在现在的外壳。这就是为什么我相信艺术是时间中的一个空洞,它从时间顺序和历史中解放出来,任由时钟融化的指针摆布。而且还是关于时间,我更愿意看到那些迫使我“持续数月的感觉”的作品,正如菲利普·加斯顿在谈到古代大师时所说的那样。今天很难对一部作品进行长时间的反思,因为市场不断需要反馈,而要在灰色地带呆上几个月或几年需要很大的勇气。

问:你处理自己的作品,将它们推向最极端。有太多的焦虑,你是怎么做到的?

答:我是个胆小鬼,我没有勇气。这些是对我不利的事情,并且在某种程度上与另一个自我形成对比:图像的屠杀者迫使作品在剃须刀片下进行。我创造的东西总是处于危险之中,它必须与最糟糕的噩梦作斗争,以将材料推向激烈的反应。

问:在某些方面,您作为图像屠杀者的角色唤起了 Artemisia Gentileschi(1593-1653)作品中的愤怒。路易吉·兰兹 (Luigi Lanzi) 断言,她的作品是一幅内容丰富、雷鸣般的画作,以及散发恐怖气息的叙事。

答:我的作品代表了治愈与暴力之间的永恒摇摆。如果不通过缓慢而艰苦的油层层积累来体现张力,您将永远找不到释放储存在坚决姿态中的愤怒所需的能量。

问:看来你对过去没有怀旧之情,你反传统的立场只是一种充满激情的翻译行为。当代对你来说究竟意味着什么?只坚持现在的风险是什么?

答:我很高兴听到你如何看待我作品中假定的偶像破坏,我会重复这句话直到精疲力竭:我是一个偶像爱好者,我相信图像的力量,我相信这一点,以至于我感受到了力量,即使只是身体的一小部分,一只蝴蝶,的水果仍然存在。当代是千禧年艺术体中的另一个皱纹,是衰老的一个小迹象,但也是增加腐败的差异。

问:尼古拉你是入选第 56 届威尼斯双年展意大利馆的艺术家之一,该双年展的策展人 Okwui Enwezor 的一个重要参考是沃尔特·本雅明 (Walter Benjamin) 对保罗·克利 (Paul Klee) 的《新天使》的阅读。本杰明描述了在天使脚下堆积如山的残骸,他正被吹向未来,他背对着未来,面朝过去。我看到你的作品与本雅明的历史天使理论之间的关系,一种忧郁的历史进程观。你对此有何看法?未来对你意味着什么?

答:我们对未来一无所知,我们不能说任何关于它的真实情况,我认为甚至没有任何意义。这就是为什么本雅明著名的形象仍然是艺术家乃至全人类状况的最恰当例子。我们总是想着前进,而有时我们应该倒档。我经常想起航海家那句神秘的名言“能回头就回头”,就是这样,有时艺术家也能从中吸取教训。

问:我发现你的这句话真的很有趣:“每一幕都是事后智慧的重写,就好像霍尔拜因在里贝拉的阴影下与阿佩尔做了一笔交易”。José de Ribera (1591-1652) 对您的艺术产生了重大影响,他的作品究竟有什么地方引起了您的共鸣?

答:在若泽·德·里贝拉的作品中光环消失了,闪光再次关闭,肉体成为支持不朽事件的表面,他的圣徒额头上有如此多的光,即使是盲人也能用手指阅读。

问:一束光也淹没了露西亚的脸,眼睛不是画的,而是自然裂缝的结果。

答:Lucia 的肉是白的,以便使她的残缺“可见”,只有通过对材料的创伤才会显露出来。在矿物的中心,我们看不见的部分变得模糊不清,因此成为圣人审视我们的裂缝,当我们的眼睛靠近她的眼睛时,矿物斑点,几乎是玻璃睫毛,变得清晰可辨。

问:你的实践侧重于绘画和雕塑,这些形式如何在您的艺术中相遇?而且,从这个角度来看,您在那不勒斯的经历如何?

答:绘画和雕塑在我的工作室里并存了很长时间,所以最终互相模仿:绘画脱离支撑并向前突出,而雕塑则从覆盖自然空腔的泥土多色中滋养自己岩石。

在那不勒斯,雕塑占据了整个空间:一个巨人——鼓手灵感来自约阿希姆·亨内,占据了 Made in Cloister 的中心。无头鼓手是一座火山的隐喻,火山喷出脑袋和火山岩(火山岩),然后回落到脚下的正方形的完美几何形状。一个五米高的燃烧和愤怒的形象,除其他外,受到 1631 年火山爆发的描述的启发,陷入恐惧和恐慌的惊奇之间:“这是一个壮观的景象,熔岩流过树林; 熔岩接触到的每一棵树都被点燃和燃烧”,一位目击者写道。

但绘画并不是沉默的,也因为一段时间以来它的行为就像圣热纳罗的血液:它看起来干涸而死去,但在特殊场合再次开始液化,当已经流传了几个世纪的仪式在它的遗迹上进行时。

问:在“感觉的逻辑”中,吉尔·德勒兹认为“对于培根和卡夫卡来说,脊柱不过是皮下的剑,施刑者将其插入无辜睡眠者的身体”。关于您的艺术,您如何看待这句话?

答:这是一个非常诱人的形象,不是来自画家:我通过德勒兹爱上了培根,然后我花了很多年才从这个过滤器中解放出来。工作的时候,我很踏实像个屠夫,知道刀该往哪里下,把诗留给别人。

问:我的印象是很多艺术家只在一个方向上一丝不苟地工作,没有跨越边界。我的意思是,我们的作品经常反映出人们对具象绘画的期望,在某些情况下,有很好的技术,但我找不到意图。你对此有何看法?

答:当时我说我看到的主要是画笔,很少看到绘画。然而,在像 Figurativas这样的比赛中,我认识到了对我称之为“绘画以节省能量”做出反应的意愿:一系列斑点、颤抖的线条、空白的画布,有点像 De Pisis没有太多灵感。在各个纬度都起作用的东西,激发绘画的兴趣,并在最受追捧的艺术博览会上占据一席之地。

问:你曾经说过你对横向条件感兴趣,我们能说你感觉不到具象绘画的一部分吗?

答:每次我涉及到具象艺术(颁奖、会议、群展)时,我都觉得自己来不是地方。每次我涉足“当代”艺术的背景,与我这一代人、或更年轻或更年长的人一起,我都觉得自己来错地方了。现在,无论我的实际位置是什么,我都不知道。我对某些人和他们所做的事情感到兴奋。我讨厌团队和群体,我总是一个人行事,一时的缘份生出短暂的联系。所以如果你问我是否觉得自己是具象绘画的一部分,我会说不。但如果你问我是否有意创作一部标志性作品,我会再次说——没有。

问:你认为在今天的艺术中是否还有一种对图像语言的压抑?

答:当然,因为绘画是一种肮脏的、色情的、流氓的、不可根除的活动。我不制作视频也不制作照片,但如果我曾经这样做,我会生活在恐惧中,因为有一天让我创建图像的方法可能会消失或损坏。

问:我知道你欣赏 Georges Didi-Huberman。他建议艺术史学家应该开始将表现视为一个经常涉及矛盾的流动过程。你对此有何看法?

答:我们学会从左到右阅读,浏览从苏美尔人到特朗普的历史,就好像整个事件链都是按照渐进的顺序在集体意识中凿刻出来的,而历史是可变的,不断地被那些传下来的人重新定义,而不是生活在其中的人,艺术也是如此。我们称进步为指尖的箭头,毫不犹豫地将我们从 A 推向 Z,而艺术似乎恰恰相反。正因为如此,它对于访问无法在进化中解释的结构的复杂性和脆弱性来说是无价的条款。

艺术不在乎地球是平的还是圆的。